金田勝徳

私の事務所では研修旅行と称して、年一回2泊~3泊の小旅行している。今年の研修旅行先となった香港は、私にとって3回目の訪問であった。

最初の香港訪問は、ノーマン フォスターの設計による香港上海銀行の工事現場を見学した1984年であった。1985年に竣工した香港上海銀行ビルは、当時の香港で最高の高さとなる約180mの超高層ビルで、その外壁面4か所に配置されたコアから、10層毎に張り出したキャンティレバーによって床を吊り下げる独特な構造システムが、その頃の「ハイテク建築」を代表する建築として話題になっていた。 私の貧弱な世界観から観えた香港は、政治的な主権がイギリスにありながらも、国際都市として世界各国との自由貿易で集まったブランド品を安く売りさばく市場があり、日本からもそれらの爆買いを目的として多くの観光客が出掛けている都市というものであった。 2回目の訪問は2005年であった。その当時、1997年に香港の主権がイギリスから中華人民共和国に返還された時の約束であった香港社会の自由と法治を、返還後50年間は保証するという「一国二制度」が本当に護られるか、という緊張感が漂っていた。 丁度そのころ、香港から短期留学で来日した学生のホームステイ先として自宅を提供していた。彼らは漢字で書く中国名の他に、ケビン、アンドリューといった英語風の名前も持っていて、日常はその英語名が通用しているというから、名前も「一人二名制」なのかとも思えた。またその中の一人は中国とカナダの国籍を持っていて、自分のアイデンティティーがよく分からないと少し不安そうな顔をしていた。 今年(2025年)の3回目の香港訪問は、中国中央政府の圧力によって次第に強まる「一国二制度」の約束と違う、「香港の中国化」に反発した市民によるデモが繰り返された2014年から間もない時期である。このデモは、警察官が放つ催涙弾から身を守るための雨傘をかざした数万の市民が、市街地を埋め尽くした大規模な抗議デモで、雨傘運動とも呼ばれていた。現在の香港は、雨傘運動以後も中央政府からの圧力がますます強まり、その一方で、反政府運動の分裂・対立も激しさを増しているという。そうした社会不安の中で無事を願いながらの研修旅行であった。 振り返ると、全く偶然ながら20年毎に香港を訪れていることになる。いずれも3泊4日程度の小旅行ではあるが、そのたびに日本の都市部に勝るとも劣らないスピードで、街の様相が変わることに驚かされる。言うまでもなく40年前香港一の高層建築であった香港上海銀行も、ビクトリア ハーバーを挟んだ対岸からみると、周囲に密集した超高層ビルの中に埋もれて、余程目を凝らさないとその姿を見つけることが難しい。さらにおびただしい数で建ち並ぶ画一的な超高層タワーマンション群を見れば、それほど広くない香港で本当にこの数のマンション需要があるのかと、余計な心配がよぎる。また相当汚れが目立つ外観からは、解体を待っているように見えるタワーマンションのすぐ隣には、新しいマンションや事務所のタワーが建ち並ぶ光景も珍しくない。 そうした超高層ビル群で埋め尽くされた香港の空を飽きることなく見上げて痛くなった首を元に戻すと、地表面近くの商店街に並ぶおなじみの「セブンイレブン」、「ドンキホーテ」、「無印良品」、「スシロー」などの看板が見える街並みに心が和む。今回の短い香港旅行は、少なからずの社会不安の中にありながらも、目立った治安の乱れもなく、逞しく元気に躍動し続ける国際都市香港社会の姿を垣間見ることができた旅であった。

福島加津也(委員長)(東京都市大学教授/建築家)、陶器浩一(滋賀県立大学教授/構造家)、磯 達雄(建築ジャーナリスト)、堀越英嗣(芝浦工業大学名誉教授/建築家)

アーキニアリング・デザイン(Archi‐Neering Design:AND)なる言葉とその理念が日本建築学会(AIJ)から初めて発せられたのは2007年。「建築学とデザイン力の融合」から提起された“AND”とは、ArchitectureとEngineering Designとの融合・触発・統合の有り様(プロセス)とその成果を意味している。ここから企画された「AND展」(2008年~)は全国9支部と海外(台湾、中国)、計20回の巡回展を実施した。古今東西の名作・傑作・話題作を集めた建築・構造模型(パネル)は200点をこえており、市民のみならず建築界においても、あらためて「建築」のもつ魅力と役割を強く共感・共有せしめたとの声が寄せられた。さらにANDの流れはA-Forumにおけるさまざまな活動やAND賞の設立へとつながっている。

21世紀もすでに四分の一を過ぎようとしている今日、20世紀の建築に比べ、最も影響を与えているものの一つは言うまでもなくコンピューターの進化と発展であろう。もはや、情報化時代ではなく情報化社会であり、デジタル技術やアルゴリズムの浸透スピードと多様性はとどまる処を知らない感がある。一方、時には方向性を疑う事や、過剰なエネルギーの浪費を促す危惧もあろう。BIMやAIはあくまで人間の思考や技術的判断、効率化のための手段(ツール)の一つ。それ以上の存在ではない、といった声も聞こえてくる。ITの可能性と課題についての議論は様々な分野で広がっている。

アーキニアリング・デザインの基本的テーマは建築(芸術)と構造(技術)の融合という、相対的ベクトルの有様や成果である。その主役はながらく人間力―建築家とエンジニア(構造家)とされてきたが、そこにツールを超えたコンピューターのパワーが介入し、三つ巴の様相が展開されているのが今日の状況といえよう。見方を変えれば情報化社会がANDの新しい展開を促しているようにも感じられる。

日本建築学会における2025年度の特別研究委員会「アーキニアリング・デザイン研究会」を立ち上げた背景の概要は以上述べた通りである。研究テーマを「情報化社会におけるアーキニアリング・デザインのゆくえ」とした。

今回のフォーラムは「研究会」の第一回キックオフ・ミーティングと共催する形で下記のように企画をした。併せてKD研(空間構造デザイン研究会)Part I 第15回の活動とも連携したい。(斎藤公男)

プログラム

プレゼンテーション(各30分)

① 「60年代の建築再評価 ―ブルータリズムの未来とは(仮)」 磯達雄

② 「それからの山本学治 ―70年代からの論考をめぐって(仮)」堀越英嗣

③ 「それからの建築・構造デザイン ―建築文化・特集(1990、1992)をふり返りながら(仮)」宇野求

プレゼンテーションの後、Q&Aと意見交換を行う

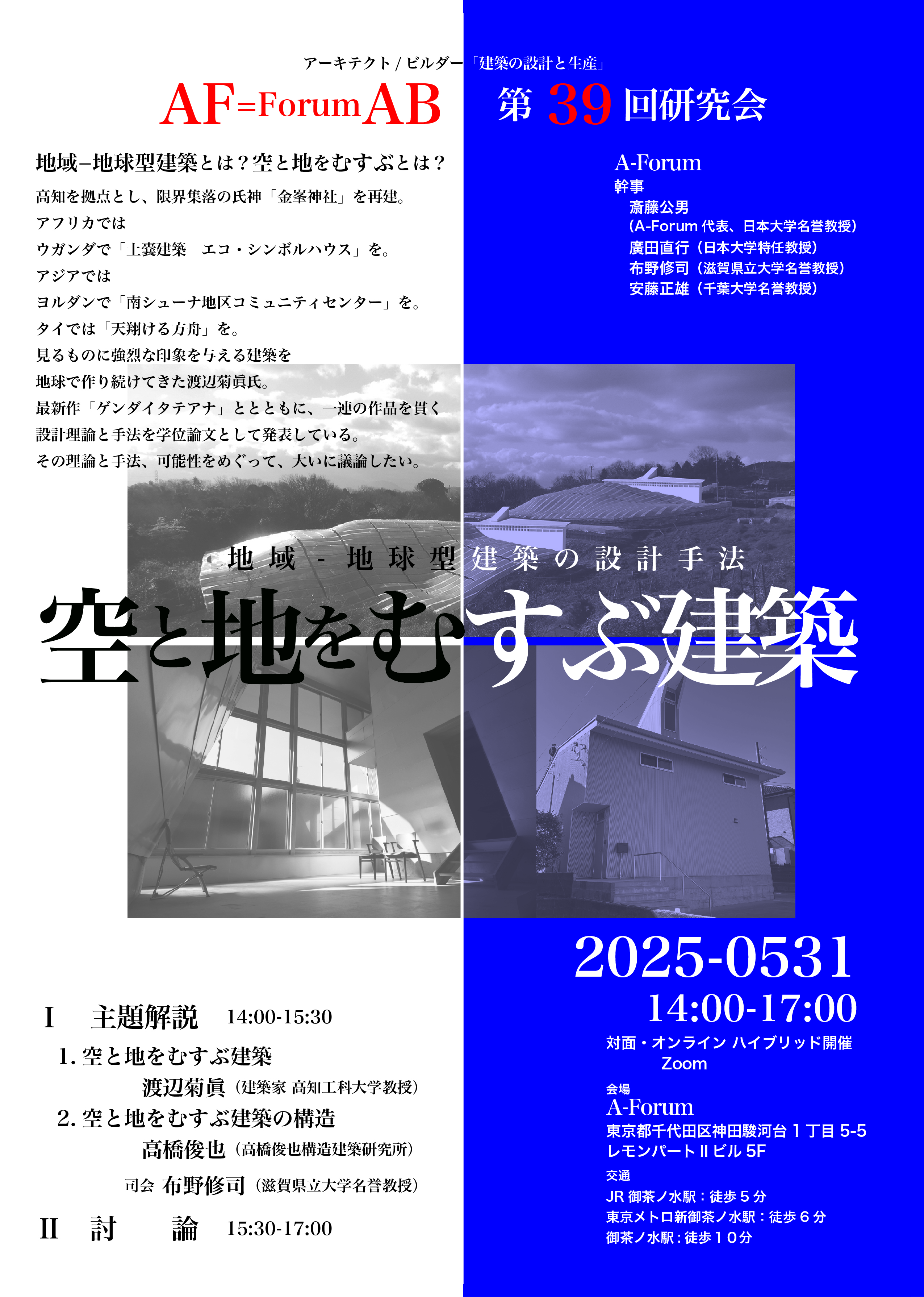

「地域―地球型」建築とは何か?

高知を拠点とし、限界集落の氏神「金峯神社」を再建。

アフリカではウガンダで「土嚢建築 エコ・シンボルハウス」を。

アジアではヨルダンで「南シューナ地区コミュニティセンター」を。

タイでは「天翔ける箱舟」を。

見るものに強烈な印象を与える建築を地球で作り続けてきた渡辺菊眞氏。

最新作「ゲンダイタテアナ」ととともに、一連の作品を貫く設計理論と手法を学位論文として発表している。

その理論と手法、可能性をめぐって、大いに議論したい。