斎藤公男

4月13日、大阪・関西万博2025がはじまった。

楽しみである一方で、あまりお祭り気分になれない。そう感じる人が多いに違いない。これまでメディアから報じられた厳しい状況や、多くの関係者の批判的な声も気になる。かつて東京五輪2020の新国立競技場(ザハ案)が建設費の高さを第一の理由に白紙撤回となった。それと同様に、今回の万博も誘致決定時から会場建設費は膨らみ続け、当初予定の約2倍にあたる最大2350億円という。恒久的な「新国立」ではなくこちらは半年間の「仮設」である。さらにカジノも含む統合型リゾート誘致への疑念、海外パビリオンの遅れや建設現場での過酷な状況もあった。日本人は「喉元過ぎれば熱さを忘れる」国民性といわれる。万博の諸相を通じて、今日の状況・課題を学ぶことがいま、大切だと心したい。

2025年日本国際博覧会の予想来場者数は約2200万人という。55年前の1970大阪万博の来場者は約6422万人。国民の2人に1人が来場したことになる数字となった。人気度はともかくとして、意識すべきは万博の有様やテーマを通じての議論であろう。たとえば70年万博のテーマは「人類の進歩と調和」だったが、「月の石」(アメリカ館)、「宇宙船ソユーズ」(ソ連館)、「原子力・核融合の技術展示」(電力館)などが印象深く、調和よりも進歩、しかも科学文明礼賛、が協調されていたと私も感じた。そうした中で万博テーマの草案メンバーのひとり、「日本沈没」を著した小松左京(SF作家、1931-2011)の発したこんな言葉がある。

「原子力にリスクがあることは百も承知。ただリスクがあっても科学と“極限の付き合い”をすることが現代を生きる人類の宿命だ。つまり高いリスクを背負う。人類の進歩の力点が科学にある以上、使える技術は放棄しない。極限までやる。仮に科学技術が人類に終末をもたらすレベルになったとしても、決して封印せず、破局を回避するためにそれらを使い、発展させていくかが重要である。(中略)万国博自体はいろんな矛盾を解決する知恵と技術を発見するための手段であって、それ自体が目的なのではない。私たちの目的はあくまで、人類全体のよりよい明日を見出すこと、矛盾を解決し、豊かで苦しみの少ない世界をつくりあげていくこと。万国博はそうした目標に沿った情報の、世界的な交流の場としてつくられなければならない」(やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記、新潮社、2018)

一方、関西から現代日本を見つめてきた作家の高村薫(1953-)はこう語っている(朝日新聞、2025.4.13)。

「今回の万博には、残念ながら全く心躍らない。そもそも現代は科学技術の進歩が速く、商業化が進んでいるので、万博で数十年先の未来の技術を先取りして紹介することは難しい。人工知能(AI)の暴走や、ドローンなどの最先端技術の戦争利用など、科学技術が持つ負の力への懸念も大きい。しかも海外ではパレスチナ自治区ガザでの犠牲は増え続け、ロシアによるウクライナ侵攻は終わらない。トランプ関税による米中対立など世界の分断は深刻化している。『素晴らしい未来がやってくる』といくらアドバルーンを上げられても、しらけた気持ちになってしまう。それが現代の私たちの感覚では―」

それでも批評を手がける作家として、「見に行くつもりだ。唯一の楽しみは、世界各国のパビリオンの建築デザインをみること。この期間のためだけにつくられた各国の建物の魅力に触れてみたい。(中略)世界各国との連携を強化し、法の支配や民主主義という価値観を支えていかないといけない。政治家だけでなく、私たち、市民も、そんな大きな意識を持って、諸外国に向き合っていきたい」

ふと目にとまった「天声人語」(朝日新聞、2025.4.14)がおもしろい。

「岡本太郎は1970年の大阪万博のシンボルをつくる。誰もが知る『太陽の塔』。丹下健三が設計した『大屋根』から、ニョキっと頭を突き出す壮観は、建築の巨匠を怒らせたらしい。既存の権力や価値観への挑戦か。(中略)1周2キロの『大屋根リング』を歩いた。木の通路にパビリオン。似た光景がどこまでも続く。自分がどこにいるのかは分からなくなった。人間洗濯機も火星の石も、過去をなぞるものがずらりと並ぶのに『太陽の塔』はどこにも見えない」

ところで一般に、万博で建設された建築(構築物)のゆくえは

a)解体

b)レガシーとして一部の保存

c)継続利用

d)移築後の再利用

などである。2つの大阪万博(1970、2025)モニュメントはタイプbとなる。

私が実際に訪れたタイプcのものは時代を超越して強烈な個性を放っていた。たとえば「エッフェル塔」(1889パリ万博)、「アトミウム」(1958ブラッセル博)、「宇宙の針(Space Needle)」(1962シアトル博)、「巨大地球儀(Unisphire)」(1964ニューヨーク博)、「アビダ‘67」「バッキーの泡(アメリカ館)」(1967モントリオール博)などである。

タイプdの事例は数多くあるが、私にとって興味深く、今も感銘をうけるプロジェクトが2つある。

ひとつ目はF.オットーによる「西ドイツ館」(1967モントリオール博)。現場で活躍したリアルサイズのテストモデルはシュトゥットガルトに運ばれ「軽量構造研究所(IL)」として再利用され、そこからミュンヘン・オリンピックスタジアム(1972)の壮大かつ有機的な構造空間の実現へとつながっていった。

ふたつ目はいうまでもなく「水晶宮(クリスタルパレス)」(1851ロンドン博)である。

日本と万国博の関係をみると、日本人が初めて万国博を見学したのが1862ロンドン博。博覧会の趣旨を一般大衆に知らせたのが福沢諭吉著の「西洋事情」(1866)であり、翌年1867年(慶応3年)にはパリ博に初参加した。また、初の万国博である1851ロンドン博が日本に紹介されたのは当時の文部省教科書「世界知誌」(1871、明治4年)によっている。

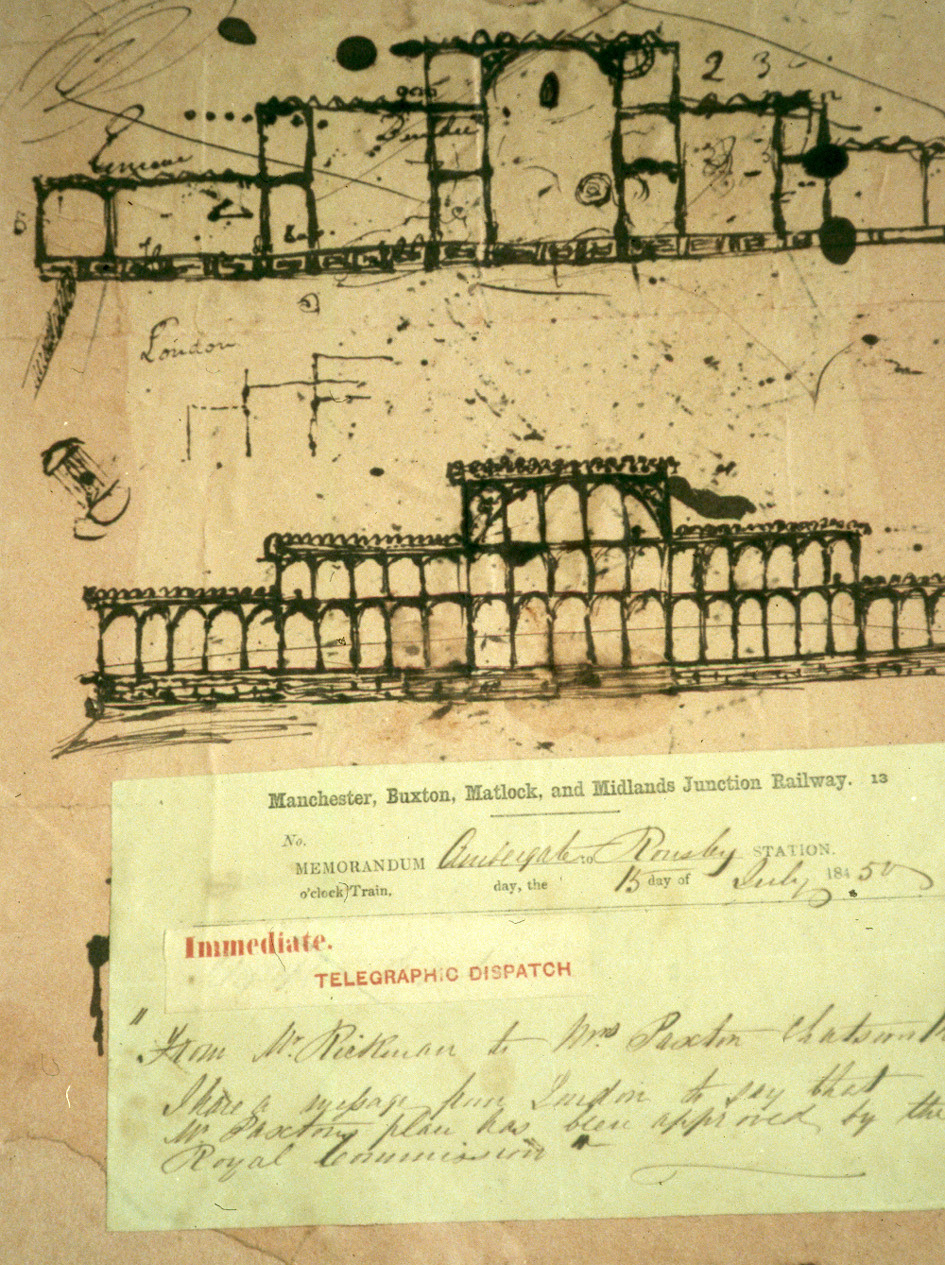

Episode.1 吸取紙(Blotting paper)のスケッチ

ヴィクトリア王朝時代(1837-1901)、アルバート殿下が先頭に立ったのが世界初のロンドン万国博覧会。「博覧会の建物は、そこに出品されるもっとも重要な陳列品でなくてはならない」。I.K.ブルネルによる王立委員会にむけたこの意見書は後世まで伝わり会場建築の独創性を促すルーツとなった。さっそく公開の国際コンペがスタートする。しかし寄せられた245点の応募案は全て不採用となる。期待されたブルネルらによる建築委員会案も重厚で古臭く、極めて不評だった。万博の企画は暗礁にのりかけたかに見えたこの時、はじめてJ.パクストン(1801-1865)は行動を開始する。万博まで約11か月前の6月11日、9日後の設計図書の提出許可を得た彼はそのまま出張先の重役室に入る。会議中、大判の吸取紙に描かれていく一枚のスケッチ。そこからはじまった構想は一気に加速し、完全な設計図を携えたパクストンはチャッツワースの自宅からロンドンに向かう。奇跡ともいうべきか、車中で実行委員長のR.スチーブンソンに出会う。長い説明に聞き入り、王立委員会に紹介すると約束してくれた。それでも最終結論が手間取っていると見るやパクストンは次の行動にでる。1850年7月6日に自らの「構想」を「絵入り・ロンドン・ニュース」(20万部)に公表したのだ。わき起こる市民の賛成の声。建築委員会が自らの案を捨て、全員一致で前代未聞の「鉄とガラス」案を採択したのはそれから間もなくのことであった。パクストンはメディアを利用して勝利するという戦略に成功した最初の人といえよう。

「水晶宮」の起点となったのは「吸取紙のスケッチ」だ。それを見ようとロンドン市内をめぐり、最後にたどり着いたのが、ヴィクトリア&アルバート(V&A)博物館だった。当時の採用通知の電報と共にパクストンの妻セアラが大切に保管していたという黄ばんだ「素描」は意外と大きかった。思わず息を飲む。「やっと会えた」という感慨があふれ出した。

Episode.2 遺された「鉄の門」

博覧会場となるハイドパーク南の敷地には、当時、長年市民に愛されてきた3本の大きな楡の木が立っていた。それを残すため中庭を考えていたパクストンは、ある日ふとチャッツワーズ・ハウスの大温室にかかる半円形のヴォールト屋根を思い出す。この採用により水晶宮は極めて美しい内・外観となった。当時の見事な色彩画には、透明なガラス空間に包まれた楡の大木と、その下に置かれた「鉄の門」が描かれている。この門は果たして今も遺されているのだろうか。広いハイドパーク公園を歩き回ってやっとその姿を見つけた時の感激は今も忘れられない。万博の会期中、連日訪れたというヴィクトリア女王一家の姿や熱狂した市民の声を、まるでタイムスリップしたかのように感じることができた。黒光りする鉄材に刻まれていたのは「Coalbrookdale Gate」―世界初の鉄骨構造といわれるあの「アイアン・ブリッジ」誕生の地名であった。

Episode.3 水晶宮のゆくえ

1851年当時、誰もが気になっていたのは5月1日から約半年間の会期を終えた水晶宮のゆくえであった。博覧会のレガシーとして現状のまま残したいという意見と、最初の公約通り解体すべきという意見が交錯した。結果、1852年4月に下院が水晶宮の取り壊しを可決したが、パクストンは次の手を考えていた。ロンドン郊外の約12km離れたシデナム(Sydenam)への移設・再利用である。万博終了後に一度解体されたものの1854年にはシデナムの丘に再建され、6月の開会式にはヴィクトリア女王も出席したという。その11年後1865年にパクストンが逝った後も、改修を重ねながら市民に広く愛されていたが、1936年末の夕刻に突然出火。翌朝には巨大な2つの給水(ブルネル設計)を残して全てが廃墟となった。

1997年5月、かつて水晶宮があったシデナムの丘にある「クリスタルパレス公園」を井上武司氏(元鹿島建設)と共に訪れた。残されたのは大階段をみつめる。愁いのあるパクストンの胸像だけが在りし日の輝ける挑戦の物語を伝えてくれていた。

Episode.4 Victorian Ageのレガシー

パクストンが件の「吸取紙のスケッチ」に向かうべき構想の全てを込められたのは、長年の大温室の設計・建設の実績に他ならない。造園家でもあったパクストンは1849年、自身が実現させたチャッツワーズ大温室で南米ギアナ産の大睡蓮の栽培に成功。小さな子供を乗せることが出来る大きな薄い葉の放射状の葉脈の繊細かつ剛強なしくみが水晶宮の構造システムのアイデアを思いつかせたという。

当時の大温室を偲ぶ最高傑作のひとつにロンドン市内にあるキューガーデンのパーム・ハウス(1847、デシマス・バートン、リチャード・ターナー)がある。ガラスと鉄の構造空間の印象は水晶宮と同じであろうか。

イギリス全土には数々の19世紀の建築・橋梁が遺っており、現代に活かされている。実際に訪ねてみるとあらためてこの時代の建設的エネルギーとエンジニアたちの情熱の高さを思い知らされる。

そして必見すべきは2004年公開の大友克洋監督の『スチームボーイ』(STEAMBOY)だろう。企画から10年を要したというこのアニメ映画のデジタルワークスは傑作であり、ロンドン万博当時の都市や技術の情景、特に「水晶宮」をめぐるエピソードの描写は実に美しく面白い。

既存構造物を長く活用するためには、その耐震性の評価が重要である。耐震診断手法については、すでに一般化している一方で、地盤の評価の課題、中小地震による被害発生、超高層建築の耐震性評価など、まだまだ課題は少なくない。いろいろな立場から、過去にAFフォーラムにおいても議論して来ている。

動的な性能評価を明らかにしようとすれば、常時微動が便利であり、もちろん、中小地震時の地震応答計測もより有効な情報を提供してくれる。どの程度まで使用性が確保されるか、どの限界を超えると人命に影響がでるかなどは、それらの計測結果からは、直接には判断できないものの、単に設計時の計算結果の情報ではわからない現実の情報が多く含まれておる。先人の知見は、今日の設計法、耐震性評価法に大きく取り込まれている。 濱本氏は、内藤多仲が中心となって建物の振動計測を行った膨大なデータを、内藤の記述とともに改めて取りまとめ「内藤多仲の構造診断書を読む」(早稲田大学出版部)として刊行した。

楠氏は、RC構造物を中心に、ヘルスモニタリングについての研究を進めており、広く成果を発表している。

五十嵐氏は、従来行われている地震動に対する時刻歴応答解析に基本的な問題点を指摘し、一方振動計測から耐震性を評価し、SRF工法を開発し、すでに実績として多くの耐震補強を実践している。

理論と現実、動的特性と耐震性、設計と診断、などそれぞれの切り口で議論を整理しておくことは、大きな意義があると考え、本フォーラムを企画する

「地域―地球型」建築とは何か?

高知を拠点とし、限界集落の氏神「金峯神社」を再建。

アフリカではウガンダで「土嚢建築 エコ・シンボルハウス」を。

アジアではヨルダンで「南シューナ地区コミュニティセンター」を。

タイでは「天翔ける箱舟」を。

見るものに強烈な印象を与える建築を地球で作り続けてきた渡辺菊眞氏。

最新作「ゲンダイタテアナ」ととともに、一連の作品を貫く設計理論と手法を学位論文として発表している。

その理論と手法、可能性をめぐって、大いに議論したい。