和田章

A-Forumの皆様、ガリレオ・ガリレイの「新科学対話」を読みましたか。

言いにくいことですが、どのような設計規準や設計指針を読むより百万倍以上の価値があります。400年近く、世界の研究者や技術者に向けて「目の前の現象の理解の重要性」、「将来起こることへの想像力の重要性」を語り続けています。力学のスタートはガリレオにあると言われていますが、「哲学書」と言っても良い素晴らしい本です。

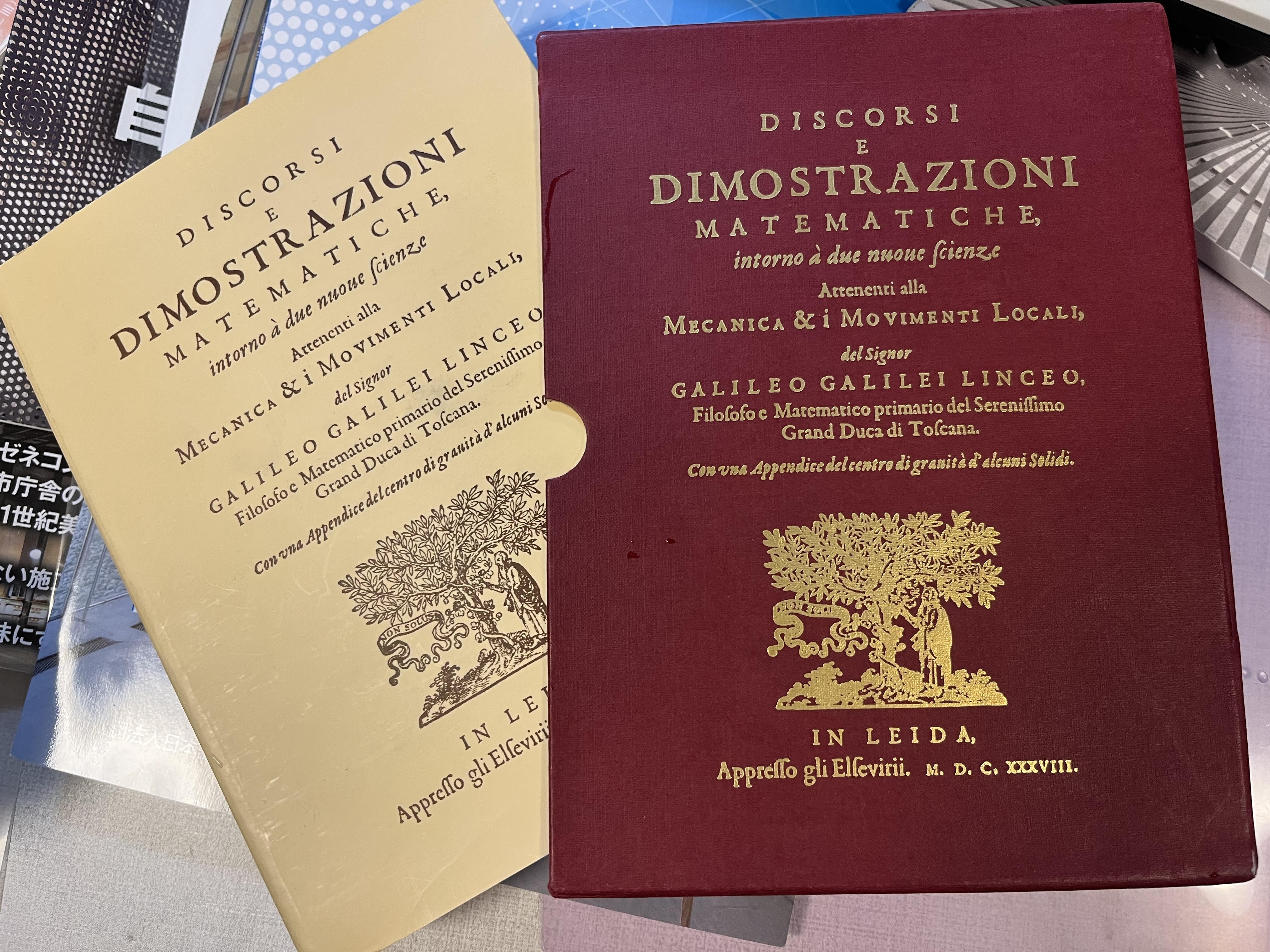

金沢工業大学の気温・湿度が制御された世界の貴重本の図書館に初版本があり、絹の手袋をつけて触ったことがあります。1930年代に原本の復刻版が発行されていることを最近に知り、少々高価でしたが購入しました。フィレンチェやローマの大きな本屋で探しても見つかりませんでした。イタリアの人々がガリレオを尊敬していることがわかり嬉しいです。

ガリレオは地動説を主張していて、ローマのカトリック教会の宗教裁判を受け「それでも地球は回っている」と言ったことで有名ですが、このことがあり、この著書はイタリアの出版社では発行されず、オランダの出版社から発行されています。 ガリレオは1992年にローマ法王庁(バチカン)によって名誉が回復されています。正しいことを主張することは重要ですが大変なことです。

原本は一冊の立派な本ですが、1937年には金野武雄・日田節次による翻訳本「新科学対話」が岩波文庫から上下の分冊で出版されていています。真珠湾攻撃の前は良い時代だったのだと思います。言葉使いが古くて読みにくいのですが、今でも購入できます。この翻訳本は日本の構造分野の研究者・技術者に大きな影響を与えてきました。2007年に加藤勉は今風の式展開に書き換えて「ガリレオ・ガリレイの『二つの新科学対話』静力学について」を出版し、2024年には田中一郎による現代語訳の「新科学論議」が同じく2分冊で岩波文庫から出版されました。

全訳ではありませんが英語訳もあります。

Galilei, Galileo - Dialogues Concerning Two New Sciences-Knovel (2001)

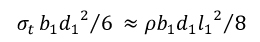

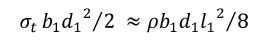

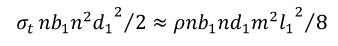

等分布荷重を受ける単純梁を考えます。比重、梁幅、梁成、スパン、引張強度をそれぞれ ρ、b、d、l、σtとすると、破断開始曲げモーメントは σtbd2/6、中央の曲げモーメントはρbdl2/8となります。梁幅、梁成、スパンがそれぞれb1、d1、l1 のときに、この梁が破壊寸前とすると、これらの間には次の関係があります。

ただ、ガリレオは圧縮に比べ引張強度が極端に小さな石材を対象に考察していたので、分母を6ではなく2として考察しています。これは間違いではありませんので、皆様ご自身でご確認ください。

全ての寸法を2倍にした梁(2b1、2d1、2l1)の破断曲げモーメントは8倍にしかなりませんが、中央の曲げモーメントは16倍になりますので、自重に耐えられないことが分かります。

もし同じ材料を用いてスパン(ml1)に耐えられるようにするために、梁幅と梁成(nb1、nd1)に変更するとき、破断曲げモーメントはσtnb1 n2d12/2、中央の曲げモーメントは ρnb1nd1m2l12/8、になるので、この梁が丁度破断寸前とすると

となり、これを解くと、

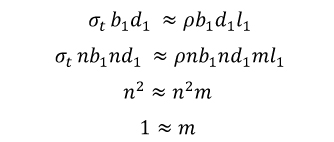

となり、スパンを2倍にするなら、梁幅と梁成を4倍にすれば可能です。ガリレオはスパンを大きくした梁の場合に、断面形を変えれば可能な答えがあることを導いています。 鉛直に立ち、自重を受ける直線材の強さを論じる「二乗三乗側」と似ていますが、ガリレオは「二乗三乗側」を論じていません。多くの皆様が誤解していると思います。上と同じ展開をすると次のようになり、断面形を変えても可能長さは増えないことが分かります。

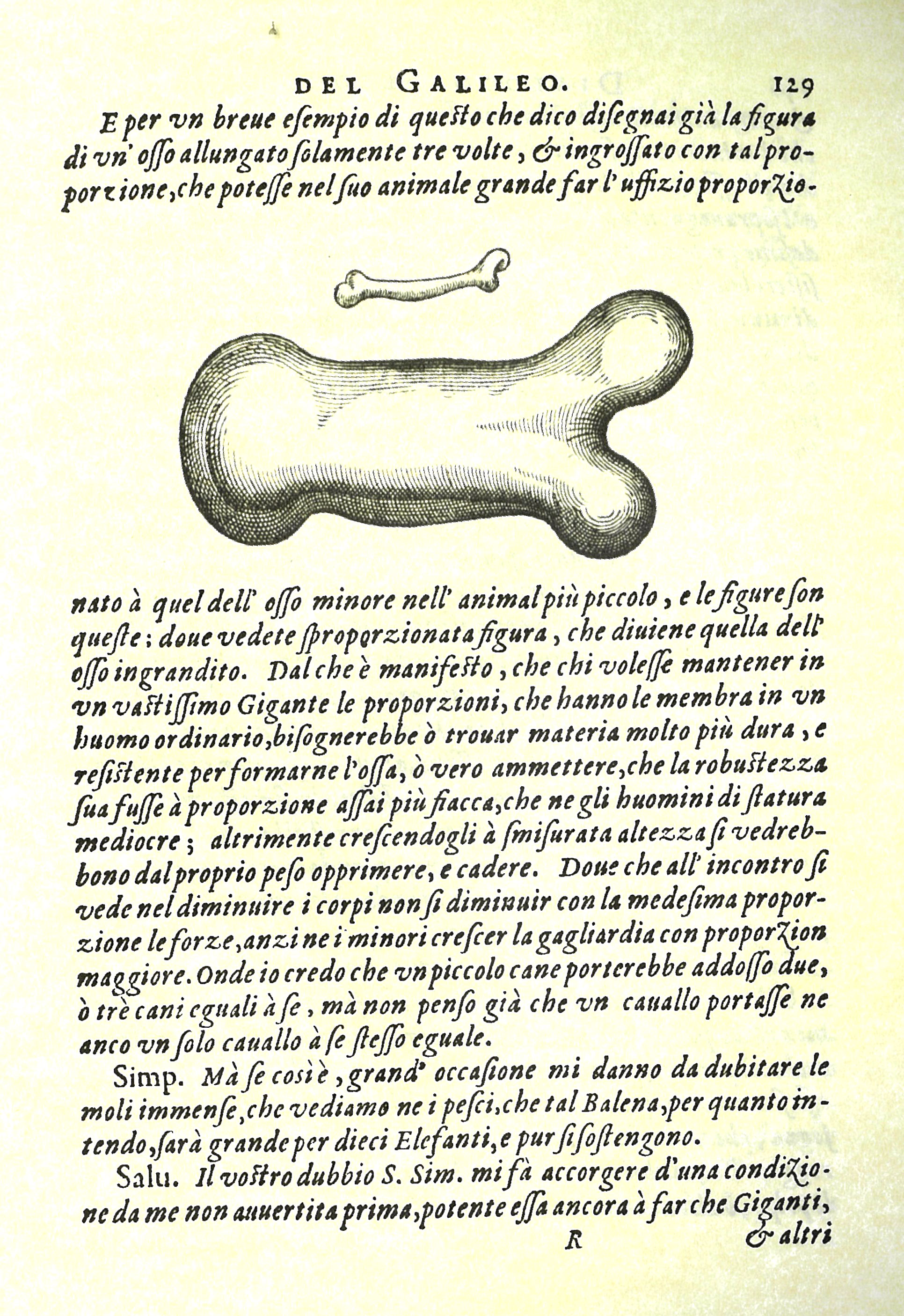

多くの先生が引用している、大小の動物の骨の比較に関するガリレオの有名なスケッチを復刻版からコピーしてここに載せます(クリックで拡大表示されます)。このほかにも興味深い議論がたくさん載ってます。お願いですから、邦文訳をご自身でお読みください。

多くの先生が引用している、大小の動物の骨の比較に関するガリレオの有名なスケッチを復刻版からコピーしてここに載せます(クリックで拡大表示されます)。このほかにも興味深い議論がたくさん載ってます。お願いですから、邦文訳をご自身でお読みください。

余談:現役の教授の頃、研究室の修論生の発表練習をしているとき、「君は2年間研究してきて、専門家の棲む池の一匹の鯉になった、ただ、発表を聞く先生方や同僚は池の外にいて、君が何を言っているか分からない。彼女または彼氏が分かってくれるように、池まで導く話から始める必要がある」などときつく言いました。

ガリレオは、何もわからないベネチア市民サグレド、新しい科学者サルビアチ、そしてギリシャ時代のアリストテレス科学に通じたシンプリチオの3人の登場人物による対話形式でご自身の考えを丁寧に説得している。サルビアチはガリレオです。

今の気分は、ガリレオに負けないように、建築の建主をサグレド、機能維持を求めて免震や制振を活用しようとするサルビアチ、大地震動時に損傷を受ける靱性期待の耐震設計から抜け出せないシンプリチオの3人で丁寧な対談を行いたい。

参考:構造設計のあるべき姿(日本建築学会、2010)より抜粋

既存構造物を長く活用するためには、その耐震性の評価が重要である。耐震診断手法については、すでに一般化している一方で、地盤の評価の課題、中小地震による被害発生、超高層建築の耐震性評価など、まだまだ課題は少なくない。いろいろな立場から、過去にAFフォーラムにおいても議論して来ている。

動的な性能評価を明らかにしようとすれば、常時微動が便利であり、もちろん、中小地震時の地震応答計測もより有効な情報を提供してくれる。どの程度まで使用性が確保されるか、どの限界を超えると人命に影響がでるかなどは、それらの計測結果からは、直接には判断できないものの、単に設計時の計算結果の情報ではわからない現実の情報が多く含まれておる。先人の知見は、今日の設計法、耐震性評価法に大きく取り込まれている。 濱本氏は、内藤多仲が中心となって建物の振動計測を行った膨大なデータを、内藤の記述とともに改めて取りまとめ「内藤多仲の構造診断書を読む」(早稲田大学出版部)として刊行した。

楠氏は、RC構造物を中心に、ヘルスモニタリングについての研究を進めており、広く成果を発表している。

五十嵐氏は、従来行われている地震動に対する時刻歴応答解析に基本的な問題点を指摘し、一方振動計測から耐震性を評価し、SRF工法を開発し、すでに実績として多くの耐震補強を実践している。

理論と現実、動的特性と耐震性、設計と診断、などそれぞれの切り口で議論を整理しておくことは、大きな意義があると考え、本フォーラムを企画する

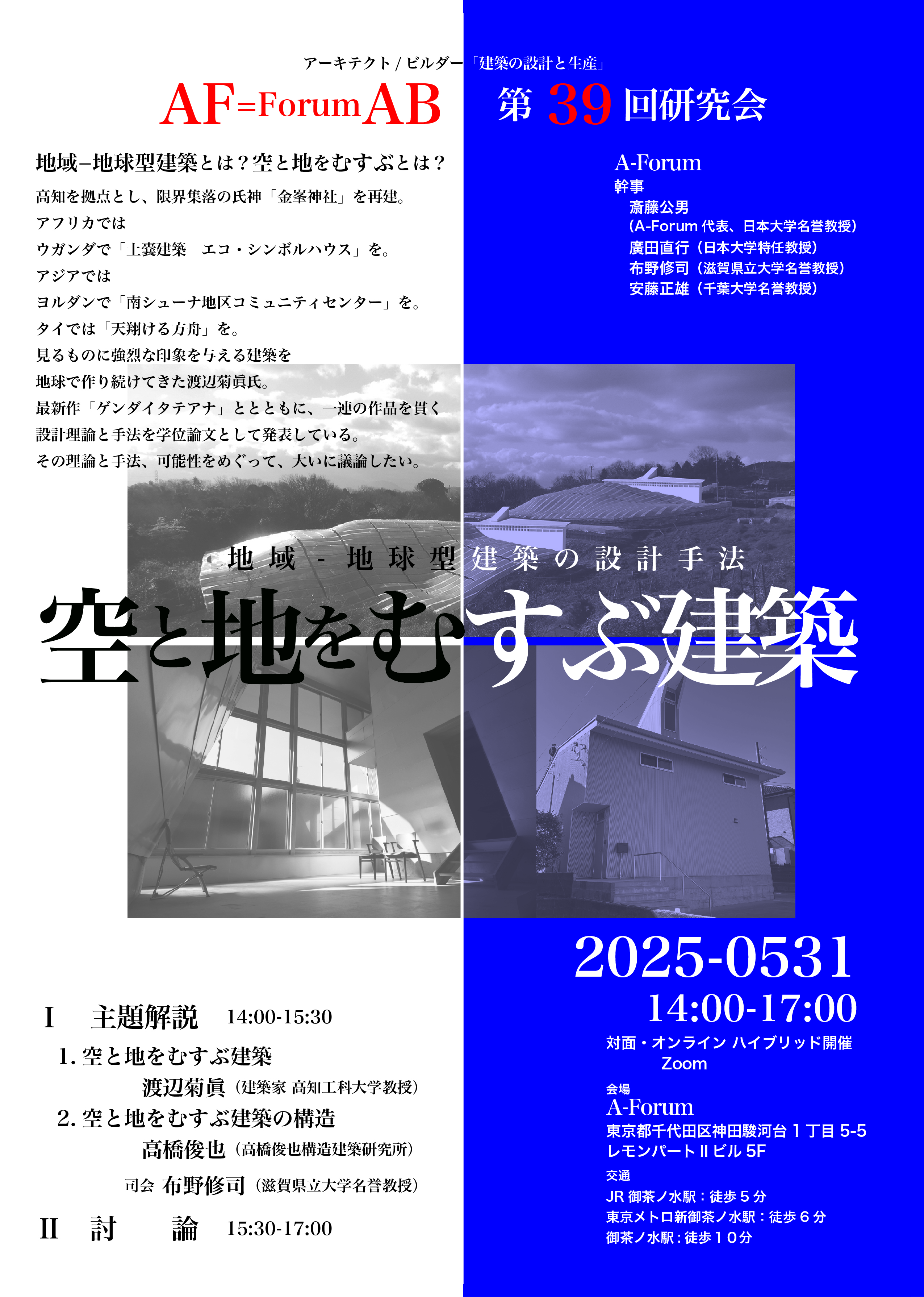

「地域―地球型」建築とは何か?

高知を拠点とし、限界集落の氏神「金峯神社」を再建。

アフリカではウガンダで「土嚢建築 エコ・シンボルハウス」を。

アジアではヨルダンで「南シューナ地区コミュニティセンター」を。

タイでは「天翔ける箱舟」を。

見るものに強烈な印象を与える建築を地球で作り続けてきた渡辺菊眞氏。

最新作「ゲンダイタテアナ」ととともに、一連の作品を貫く設計理論と手法を学位論文として発表している。

その理論と手法、可能性をめぐって、大いに議論したい。