斎藤公男

10月中旬、秋の東北に向かった。行く先は秋田市。久しぶりの再訪である。かつては長時間の列車行であったが、いまは4時間余の新幹線の旅。どうしたことか、翌日、秋田空港に着く予定の知人達の2つのフライトは雲の停滞のため羽田までひき返したとか。車窓から見る風景、ゆったりと流れる時間と安心感が私は好きである。秋晴れの秋田駅に降りるとどこからともなく津軽三味線の音。巨大な秋田犬”わさお”も出迎えてくれた。今夏には3年ぶりに恒例の竿燈まつりも行われたという。

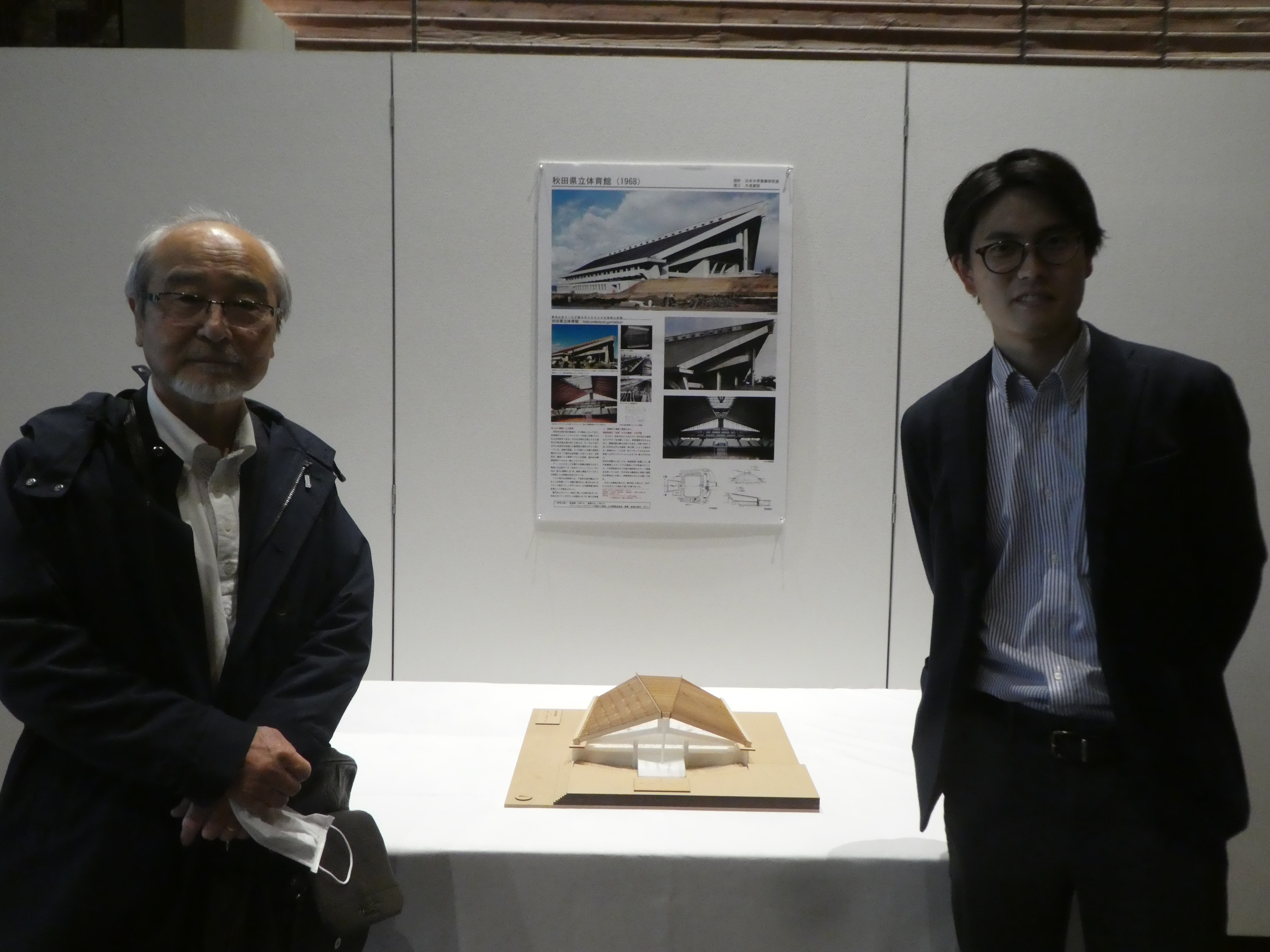

ひとつめは「建築士会全国大会(第64回)秋田大会」の会場となった「秋田芸術劇場・ミルハス」(2022.06)のホワイエに”あるもの”を展示することである。”あるもの”とは「秋田県立体育館(以下「秋田」)」のパネルと模型(制作は日本大学・空間構造デザイン研究室)。事務理事の鴛海浩康氏のお誘いも幸運だった。展示が始まると直ぐに人だかりが生まれた。「秋田」への関心を高めることができるはず、との期待がわいてきた。仙田満(JIA元会長)、三井所清典(士会前会長)両氏にお会いすることもできた。「解体か再生か」が話題となる昨今、竣工後54年を経た「秋田」のゆくえが今、何よりも気がかりであった。

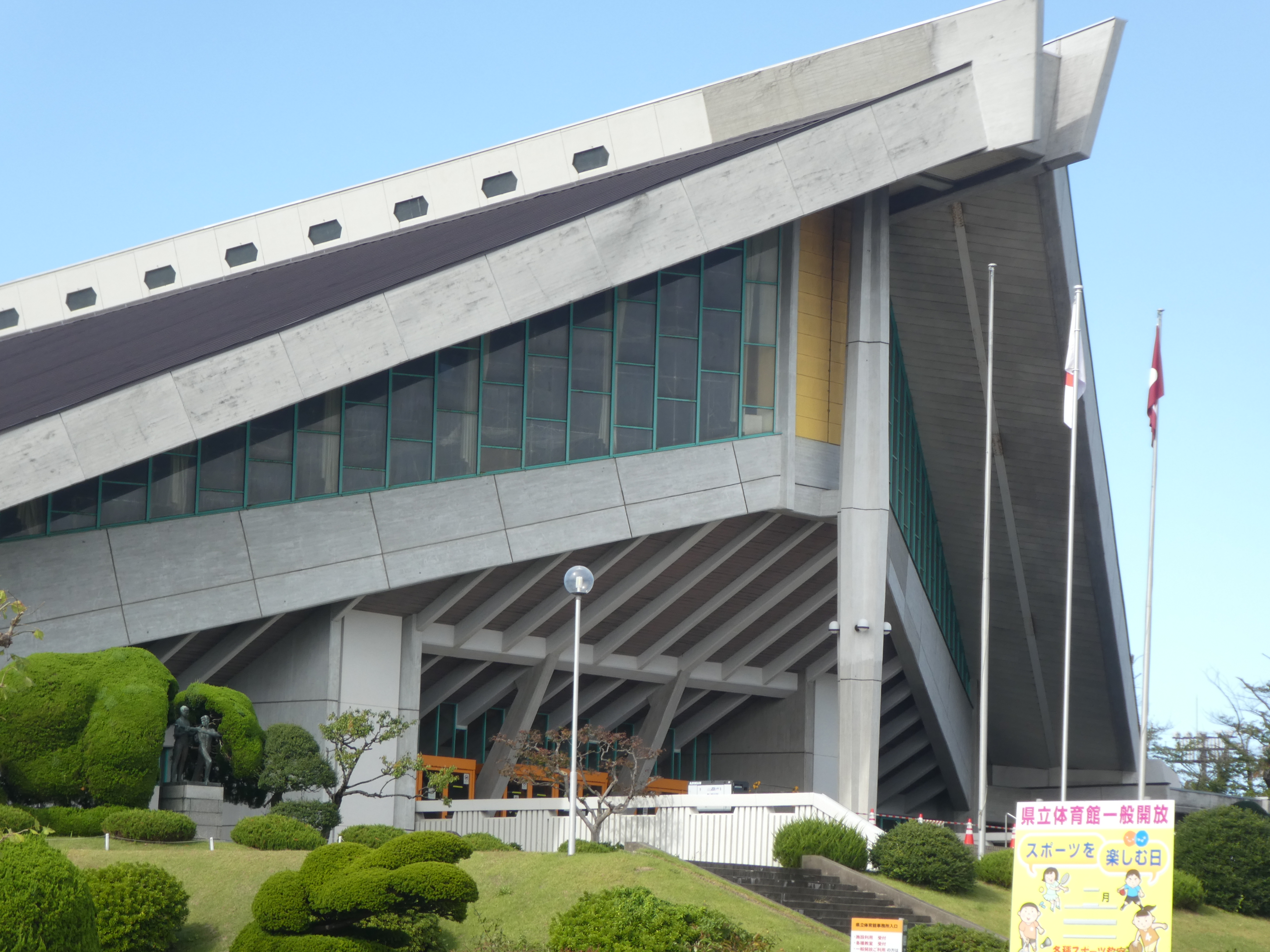

ところで、私が日本大学の建築学科へ入学したのは1957年。当時「構造の日大」の呼び名を耳にしていたが、戦前・戦後を通じてその礎を築いた佐野利器、小野薫は各々1956年と1957年に相次いで没していた。一方、戦後復興期において日大教授として設計教育に力を注ぎ、建築文化に関する優れた論考と作品を残したのは吉田鉄郎(1894-1956)である。構造とデザインに興味を抱いた学生は多く、小林美夫(1928-2017)もその一人だったという。卒業論文を斎藤謙次(1912-1970)の下で「RCラーメンの柱・梁断面の仮定法」としてまとめる一方で、吉田鉄郎にあこがれ、デザインの師と仰いだ。東京中央郵便局にみるような吉田の教え―「素直に、単純に、無理なく」「清々しいプロポーション」が小林美夫のめざしたもの、であろうと伊澤岬は述べている(建築家・小林美夫デザイン論/私家版、2016)。「秋田」には2人の大学の師=斎藤と吉田の理念がつながっている。簡潔にして躍動的な、凛とした姿形。時間を超えた「市民のための建築」の力。50年余、大地を踏まえて立ち続けている「秋田」を前にして、そんな感慨があらためてわいてきた。

「秋田」は天井改修工事の真っ最中であった。膜パネルを鉄骨トラス下に全面にわたり取り付けるという。やはり、―という思いであった。山形アーチのトラス助梁の下弦材(T型鋼)とガセットプレートによる「構造表現」。原設計の内観デザインはこれが狙いである。改修設計の担当者は、はたしてそのことを理解してくれていたのだろうか?いずれにしろ、「解体」ではなくて「改修」ということは、しばらくは「秋田」の命運はつながっているはずである。しかし残された時間は少ない。

「秋田」の模型・パネルを展示会場に設営した後、私は鴛海昂君(日大助手)を誘って秋田市内に点在するいくつかの建築を訪ねた。

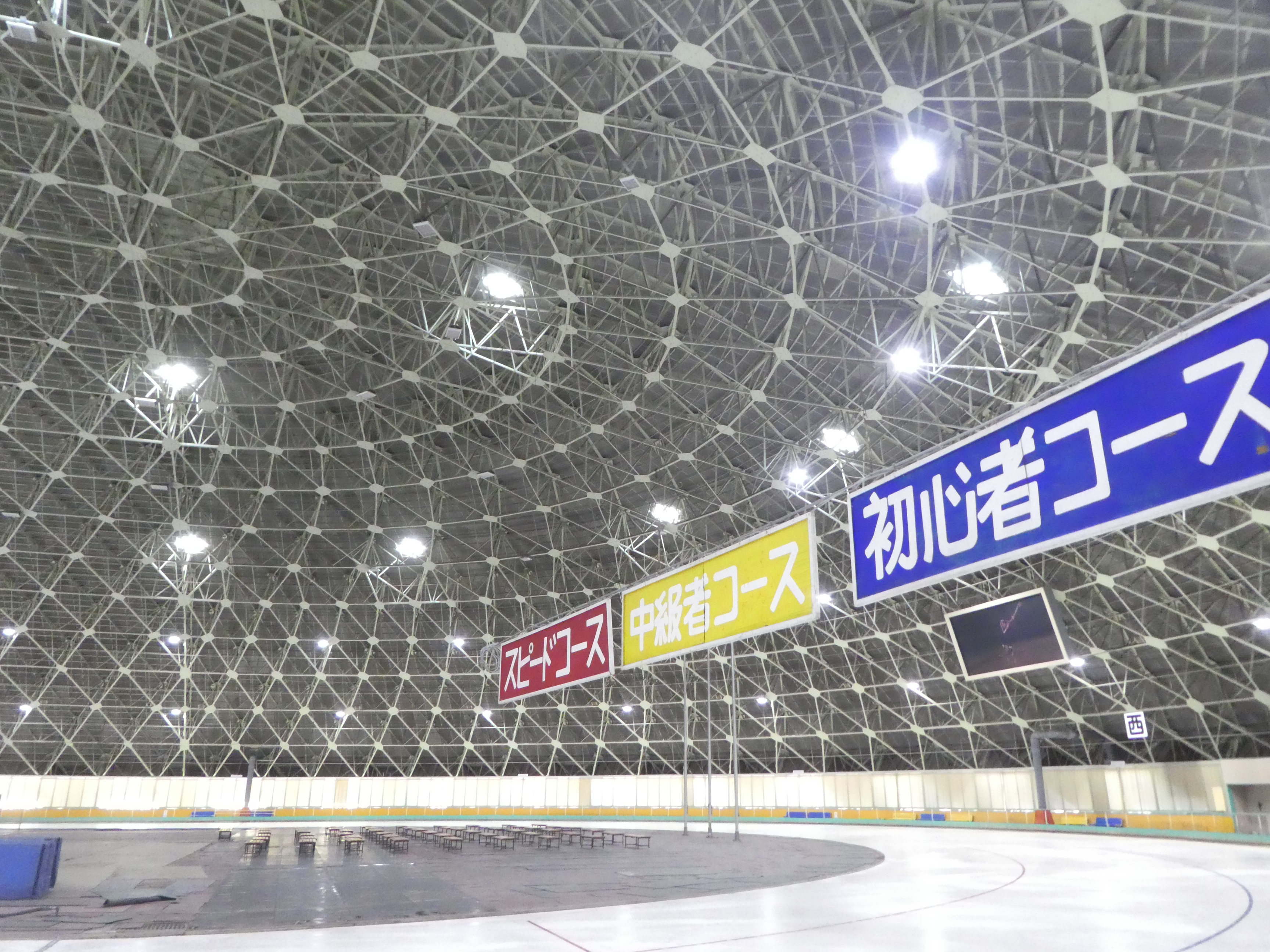

●秋田市スケート場(1971):ダイヤモンドトラスによる大空間の迫力は建設当時と変わらず、あらためて極小トラス材と接合プレートによるトラス・システムを考案した先人のアイデアに感服。滑走路には氷が張られ、大勢の市民の声が響いてきそうであった。

●秋田市立体育館(1994):異才の建築家・渡辺豊和(秋田県出身)によるこの建物の出現は、当時多くの話題を集めた。建設費をめぐって一時は「他の設計者で」という市の決断に対して訴訟も辞さないという事態に発展。強い個性と独特の世界観をもち、「異形異類」と自身を捉える渡辺のデザインは理解に難しいがおもしろい。まさに「秋田」と対照的。訪ねた館長曰く「市民の利用と学生の見学者も多い。雨漏りはともかく、国際級のバドミントン選手からクレームがつく—ドーム天井が高すぎてダメだ」と。

●秋田県立武道館(2004):山下設計と協働して設計した大屋根は集成材による張弦梁構造。ここでも天井改修工事が施されていた。「秋田」と異なり、大梁間に懸垂状に膜曲面が取り付けられた。その為アリーナ内観の現状は現設計と余り変わらない印象であった。ますます、「秋田」の改修後の有様が気になってくる。

こうして年代を経ても市民に活用されている建物を見てみると、「解体」か「保存・再生」かという今日的課題についての議論の大切さをあらためて考えさせられる。老朽化、強度や機能の低下といった物理的問題よりも、「壊すこと」や「残すこと」に対する人間や社会の認識・評価に多くが託されているということだ。まずは建築界の人々がそれを自らに問い、答えねばならないだろう。「建築」にとって難しい命題である。

今年も建築会館ギャラリーにおいて「AND展2022」(11/2-9)が開催された。昨年と同様、「構造デザインフォーラム」と連携する企画とした。展示内容はAND賞2021の受賞作品を主としたが、特別展示として「レガシー4作品」のコーナーを設けた。国立代々木競技場「代々木」(1964)に次ぐ1960年代の空間構造の代表作として、下関市体育館(「下関」1963)、香川県立体育館(「香川」1964)、岩手県立体育館(「岩手」1967)に「秋田」(1968)を加えることとした。構造模型はいずれも学生たち(武蔵野大学と日本大学)が制作してくれた。

すでに「下関」は解体が決まり、「岩手」は耐震・内装改修後に現役続行(2020年Docomomo登録)、「香川」の先行きは不透明だが風前の灯、「秋田」は改修中だが先行きは不安、となっている。

ところで「1960年代のレガシー展」の企画のヒントは2つ。ひとつは小澤雄樹のエッセイ―「構造に夢を見た時代―代々木だけではない」(a+u、2019.10)。いまひとつはTMIBを愛する会の書籍―「えっ!ホントに壊す!?東京海上ビルディング」(建築ジャーナル、2021)。「東京海上」(1974)の建築計画のスタートは1965年頃。超高層の曙「霞が関ビル」とほとんど同じである。AFフォーラム(KD研)でも「さらば”東・海”1974」と題して、都市・建築・技術をめぐるフォーラム(第45回AFフォーラム)を企画している(2022.12.24(土)14:00~)。「築くこと、残すこと、壊すこと」といった様々なテーマについて議論を深めたい。

コーディネーター:布野修司

「マイパブリックとグランドレベルをめぐって」田中元子+大西正紀(グランドレベル、mosaki)

「建築界を拓くー出版界と建築界」真壁智治(プロジェクト・プランナー、M.T.VISIONS 主宰)

AJ研究会の設立趣旨に「建築の評価をめぐっては、一般ジャーナリズムと建築ジャーナリズムの間に大きなギャップがある。そして、それぞれが大きな分裂をそのうちに含んでいる。一般ジャーナリズムにおける建築の評価は大きく二分されている。一方で、建築・建築家は、芸術・芸術家として扱われ、美術、文学、映画、演劇、などと同様「文化」として「文化欄」で扱われるが、他方、「政治」「経済」「社会」「家庭」「教育」欄では、建築家は建築業者であって、その個人名が記されることは(悪いことをしない限り)ない。建築家・建築作品と業者・建造物が暗黙のうちに区別されている。」とあります。今回は、建築やデザインなどの専門分野と一般の人々とをつなぐための建築コミュニケーターとしてメディアやプロジェクトづくりを行う「グランドレベル」の田中元子+大西正紀両氏、また、この間、建築を一般に開く出版をプロデュースしてきた真壁智治氏を招いて、議論したいと思います。(布野)